Nous avons pour mission “l’encouragement des recherches historiques„

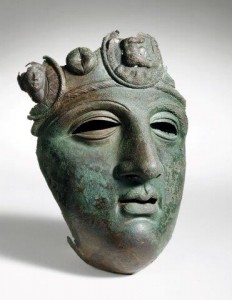

Masque de parade romaine trouvée à Hellange, bronze, 2ème moitié du Ier siècle après J.-C. | Photo : Tom Lucas

L’Institut Grand-Ducal a été créé en 1868, dans le « but de cultiver les sciences, les lettres et les arts » et est composé aujourd’hui de six sections dédiées à l’histoire, aux sciences naturelles et mathématiques, à la médecine, aux arts et lettres, à la linguistique, l’ethnologie et l’onomastique et aux sciences morales et politiques.

Créée en 1845 sous le nom de « Société pour la recherche et la conservation des monuments historiques dans le Grand-Duché de Luxembourg », elle est devenue en 1868 la section doyenne de l’Institut royal grand-ducal.

La Section historique est composée de 20 membres effectifs et d’un nombre illimité de membres correspondants et honoraires.

Depuis 1845 elle publie des travaux historiques (inventaires, éditions de sources, mémoires, monographies et actes de colloque) dans la série des Publications de la Section historique.

11/04/2023 – Nouvelle parution :

128*

Michel PAULY, Hérold PETTIAU, Martin UHRMACHE R (éd./Hrsg.) : Les ressources naturelles en Lotharingie médiévale : regards croisés sur leur exploitation. Die natürlichen Ressourcen im mittelalterlichen Lotharingien : ihre Nutzung im Spiegel unterschiedlicher Forschungsansätze. (Actes des 21èmes Journées Lotharingiennes 2021) 310 pp. ill. Luxembourg 2023. 35 €